魏晋时期,受玄学影响,道德、操守、忠孝、气节不再变的重要,而才情、气质、风貌,尤其是人内在的神貌,成为品评人物最重要的标准。于是,讲求脱俗的风度神貌成为一个新时代美的理想。东汉末年,刘劭的《人物论》中说“征神见貌,则情发于目”好股配资网,“物有生形,形有神情,能知精神,则穷理尽性。”(俞剑华《中国古代画论类编》)对人的“神”就特别注重,“神似”便成为中国画造型又一个新的重要审美特征。西汉时期的刘安,首先对“神似”作了初步的论述。他在《淮南子》中的“君形论”中写到:“画西施之面,美而不可悦。规孟贲之目,大而不可畏,君形者之焉。”(俞剑华《中国古代画论类编》)

两汉时期 陕西绥德出土的墓门画像石

东晋顾恺之正式提出了神似和传神的理论,主张“以形写神”和“形神兼备”把“形似”与“神似”有机的统一起来,是中国画造型理论上的重大突破。他在《魏晋胜流画赞》中说:“若长短、刚软、深浅、广狭与点睛之节上下、大小、浓薄有一毫小失、则神气与之俱变矣。”(陈传席《中国绘画美学史》)可见,他主张的“以形写神”是在形的基础上的“神似”。

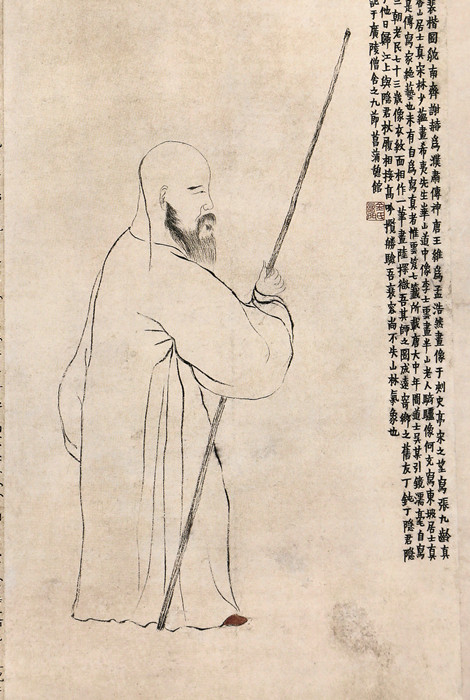

清代 金农 自画像(局部)水墨画 北京故宫博物院藏

形是揭示事物外延的,因此它是外在的、表象的、具体的;神是揭示事物内涵的,因此它是内在的、本质的、抽象的、隐含的。形是神赖以存在的躯壳,神无形不存;神是赋予形生命的灵魂,形无神不活。所以,顾恺之认为神存在于客观本体的形象之中,神通过形表现出来。而要达到“形神兼备”,就不能单纯模仿自然,必须发挥画家丰富的想象力,通过观察、想象、概括、提炼,迁入画家的主观思想感情,充分发挥画家的主观能动作用。

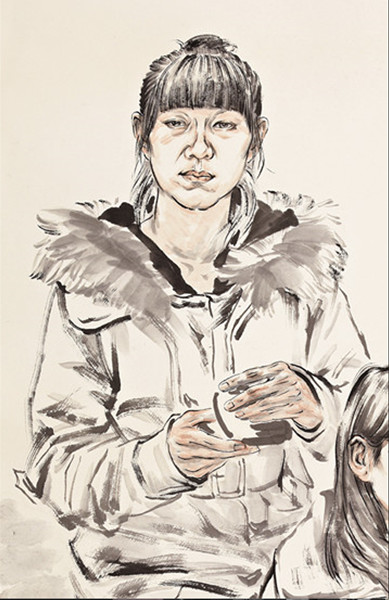

当代 邓益民 大学生写生(局部)水墨画

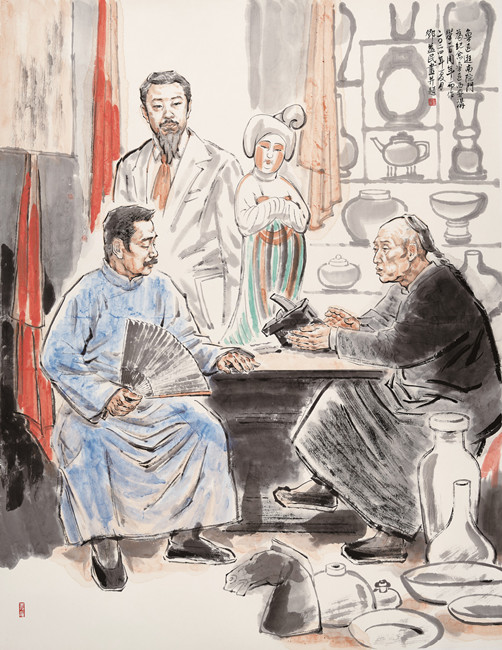

当代 邓益民 鲁迅逛西安南院门 水墨画

南齐谢赫在顾恺之的理论基础上又提出了“气韵生动”的主张,“气韵”其实就是顾恺之所说的“神”。不同的是顾恺之认为传神必须以“形”为依托,形有一毫小失,神气就变了,而谢赫认为传神比形似更为重要。他在《古画品录》中把“虽不该各形妙,颇得壮气”的卫协作品列为第一品,而把“虽擅名蝉雀,而笔迹转赢,非不精谨,乏于生气”的丁光作品列为第六。(潘运告《汉魏六朝书画论》)从这些作品中可以看出谢赫在“形似”与“神似”上(间)有了倾斜。五代的荆浩也在关于山水画创作的《笔法记》中强调作画要“图真”。“图真”的本质就是传神,就是“得其气韵”,而不同于一般的“形似”。荆浩指出“似者,得其形遗其气,真者气质俱盛。”而“画者,华也,但贵似得真”,要达到艺术表现的目的,就要“度物象而取其真”(俞剑华《中国古代画论类编》)。所以,画家在反映客观对象时不仅要通过观察、想象、提炼、概括,同时还要融入画家自己的审美趣味和审美意象。

来源:邓益民著《水墨人物画教程》,中国美术学院出版社。

作者本科教学照

作者:邓益民,西安临潼人,文学学士,艺术硕士好股配资网,中国人物画家,美术教育家。西北大学艺术学教授,硕士生导师,外聘博士生导师。中国美术家协会会员(1997年加入)。

嘉正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。